Der schmale Band MRS DALLOWAYS PARTY versammelt die sieben Kurzgeschichten, mit denen sich Virginia Woolf auf das Schreiben ihres Welterfolgs einstimmte.

„Als sie mit Mrs Dalloway durch den Raum schritt, akzeptierte sie die Rolle, die ihr jetzt auferlegt wurde, und natürlich übertrieb sie ein wenig, so wie ein Soldat, der stolz auf die Traditionen einer alten und berühmten Uniform ist, übertreiben mochte, war sich beim Gehen ihrer Kleidung bewusst; ihrer engen Schuhe; ihres gewellten und gelockten Haars; und das, wenn sie ein Taschentuch fallen ließ (was bei Fremden schon vorgekommen war), ein Mann sich eilfertig bücken und es ihr überreichen würde; was die Zartheit, die Künstlichkeit ihrer Haltung unnatürlich betonte, denn eigentlich entsprach sie ihr gar nicht.“

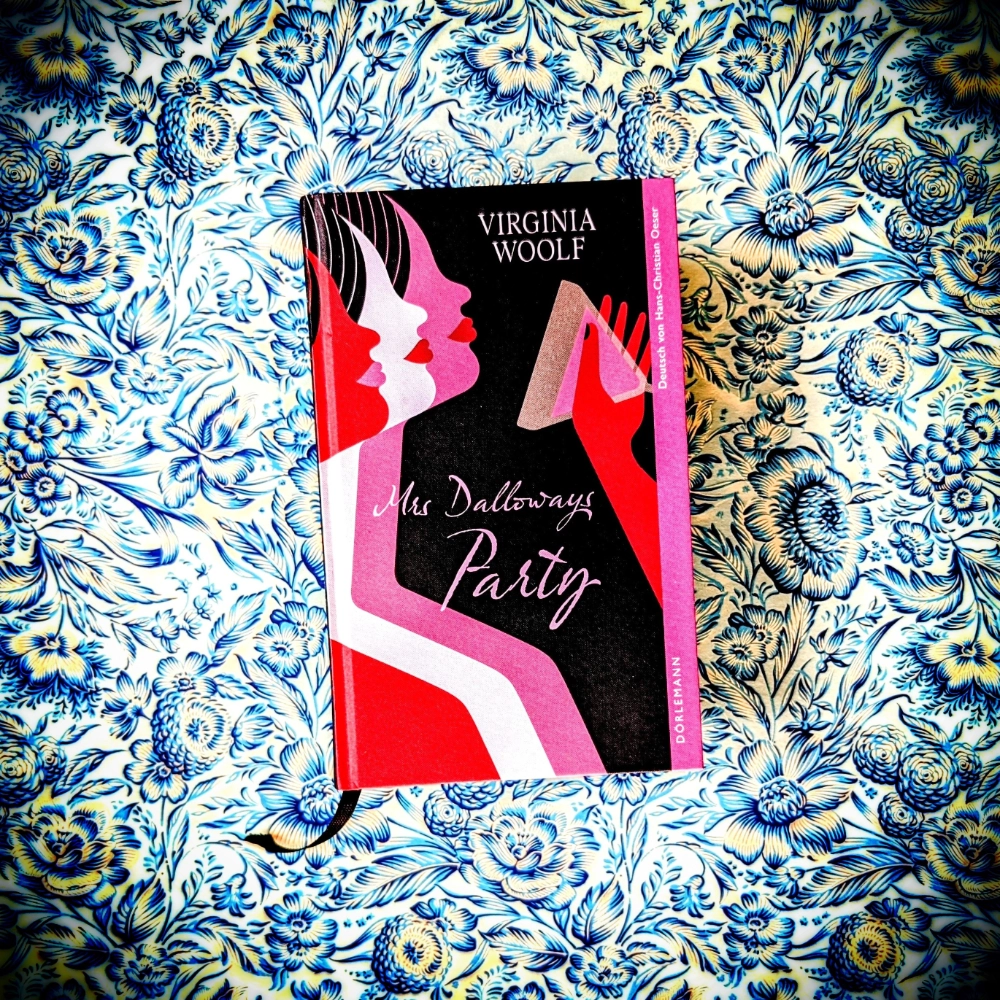

Okay, ich stecke bereitwillig fünf Euro ins Floskelschwein: „Man soll ein Buch nicht nach seinem Umschlag beurteilen.“ Trotzdem habe ich diesen schmalen Band vor allem zur Kasse getragen, weil ich den mit Leinenstruktur bezogenen Einband hinreißend fand. Und warum mit MRS DALLOWAY von Virginia Woolf starten, wenn man zuerst auch diese sieben Kurzgeschichten lesen kann, die der britischen Autorin (1882–1941) dazu dienten, sich in die Figuren und Atmosphäre ihres vermutlich erfolgreichsten Romans einzufinden? Fun Fact: Den Klassiker der britischen Literatur habe ich inzwischen auch gekauft und höre ihn, während ich diese Zeilen schreibe, leise von meinem SUB aus säuseln: „Komm zu mir … na komm schon …“

War es ein Fehler, mit dem Sekundärwerk anzufangen? Vielleicht. Denn weder bin ich ein erfahrener Klassikerversteher noch sprang der Funke vollumfänglich auf mich über. Es ist anzunehmen, dass Virginia Woolf manche Textstellen mit grimmigem Vergnügen schrieb, um hinter den Glaubenssätzen ihrer Hauptfigur andere Ansichten durchfunkeln zu lassen:

„Wie konnten Frauen dann im Parlament sitzen? Wie konnten sie mit Männern Dinge tun? Denn es gibt diesen außerordentlich tiefen Instinkt, etwas im eigenen Inneren; man kann’s nicht überwinden; sinnlos, es auch nur zu versuchen; und Männer wie Hugh respektierten es, ohne dass wir es aussprechen, und das ist es, was man am guten alten Hugh liebt, dachte Clarissa.“

Natürlich ist das, so oder so, Zeitkolorit, aber ich fremdle damit. Noch dazu bin ich ein Leser von zu geringem Verstand, um in der Fehlzündung eines Automobils etwas anderes zu erkennen als einen Knall. Man lache gerne über mich, aber auch das grüne Leuchten am Ende von DER GROSSE GATSBY hat mein Leben oder Lesen nicht verändert.

Licht und Schatten auf wenigen Seiten

Die Enge eines Gesellschaftsbildes und -lebens, das mir fremd bleibt, eine Sprache, in die ich mich nicht fallen lassen kann: Einige der sieben Texte haben mich wirklich wenig abgeholt – andere wie DIE VORSTELLUNG dagegen sehr, aus dem auch das Zitat am Anfang dieser Gedankensammlung stammt. Und natürlich finden sich in jeder der Kurzgeschichten Momente von geradezu schwelgerischer Schönheit, in die man sich hineinwerfen möchte: Wenn Mrs Dalloway über eine Straße geht, wenn sie auf ihrer Party zwei Menschen vorstellt; wenn Sasha Latham sich in den Garten führen lässt, der (streng genommen) recht klein ist; und wenn Mrs Vallace die Gesellschaft albern und hässlich findet? Ist das in seiner verbitterten Traurigkeit natürlich auch ein Highlight.

Die Übersetzung von Hans-Christian Oeser wird vermutlich makellos sein, das kann ich in Unkenntnis des Originals und dessen möglicher Fallstricke nicht beantworten; wenig abgeholt hat mich leider das Nachwort des mit diversen Preisen ausgezeichneten Übersetzers, das mit elf Seiten einen gewichtigen Anteil hat an diesem 92 Seiten schmalen Band. Wenn dort schon zu Beginn von „bloßen Splittern vom Baume des Romans“ und dessen „Blätterwerk“ die Rede ist, lässt sich ahnen, wie sehr Oeser den Text liebt. Also: den von Frau Woolf … möglicherweise aber auch den eigenen.

Ein Nachwort, das vermutlich Fragen beantworten soll, wir aber vor allem welche aufgibt

Was ich deutlich mehr geliebt hätte? Einen barrierefreien Zugang zum Werk der Autorin und zum unbestrittenen Fachwissen des Nachwortschreibers. Sätze wie der folgende holen mich, der ich nie eine Universität von Innen gesehen habe, wenig ab:

„Was den zweiten möglichen Einwand anbelangt – die Offenheit der Form –, so wäre es unangebracht, von den Positionen einer normativen Gattungspoetik aus dieser komprimierenden Prosa das Etikett ‚Kurzgeschichte‘ abzusprechen. Es ist die lebendige Literatur, welche die überlieferten Formen dehnt und sprengt, die eine akademische Poetik zu zementieren und ihr aufzuzwingen sucht.“

Und obwohl es sicher schlau und ehrenwert ist festzustellen, dass

„Virginia Woolfs Romankunst […] die literarische Entsprechung zur Theorie der Empfindungskomplexe [ist], mit der der Physiker, Physiologe und Philosoph Ernst Mach die Entsubstianzialisierung der materiellen Welt betrieb, wenn er in seinen Untersuchungen ausführte, dass ‚das „Ding“ ein Gedankensymbol für einen Empfindungkomplex von relativer Stabilität‘ sei.“,

empfinde ich diese Darreichung als wenig einladend, mich als Laie damit anzufreunden. Oder gilt in diesem Zusammenhang auch das Woolf-Zitat „Eine Party macht die Dinge entweder sehr viel wirklicher oder sehr viel weniger wirklich“ …? Ach, was weiß denn ich!

Konfetti für eine britische Rose, die schon noch lernen wird, ihre Dornen sprießen zu lassen

Lieber werfe ich sowieso Konfetti für den Verlag, der den schön gestalteten Handschmeichler auch noch mit einem Lesebändchen ausgestattet hat. Und kehre noch einmal zu Lily Everit zurück, der wir schon im Eingangszitat der Rezension begegnet sind – um mich daran zu erfreuen, was sie hinter ihrem manierlichen Auftritt verbirgt:

„Vielmehr entsprach es ihr, zu rennen und zu hasten und zu grübeln auf langen Spaziergängen, über Tore zu klettern, durch Schlamm zu stapfen, durch die Trübnis, den Traum, die Ekstase des Alleinseins den Regenpfeifer kreisen zu sehen, Kaninchen aufzuschrecken und im Herzen der Wälder oder in einsamen weiten Mooren auf kleine Zeremonien zu stoßen, die ohne Publikum auskamen, auf private Riten, auf pure Schönheit, dargeboten von Käfern und Maiglöckchen, toten Blättern und stillen Tümpeln, die sich nicht darum scherten, was die Menschen von ihnen hielten, was ihr Gemüt mit Staunen und Entzücken erfüllte – all das war bis zu diesem Abend ihr gewöhnliches Temperament gewesen, das sie an sich kannte und liebte […].“

***

Ich habe dieses Buch selbst im niedergelassenen Buchhandel gekauft. Bei meiner Rezension handelt es sich nicht um eine beauftragte oder bezahlte Werbung: Sie gibt lediglich meine subjektive und unbeeinflusste Meinung wieder.

Virginia Woolf: MRS DALLOWAYS PARTY. Aus dem Englischen von Hans-Christian Oeser. Dörlemann Verlag, 2025.

Schreibe einen Kommentar