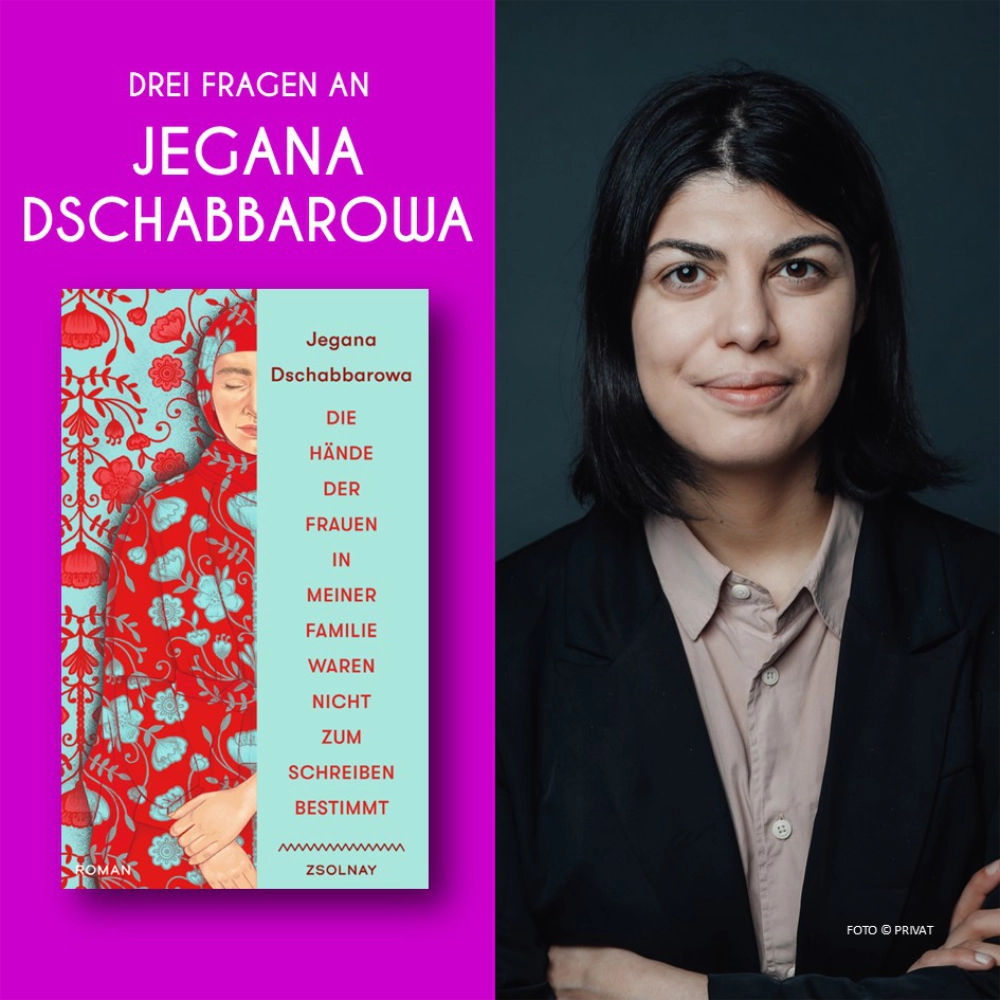

Mit ihrem Roman DIE HÄNDE DER FRAUEN IN MEINER FAMILIE WAREN NICHT ZUM SCHREIBEN BESTIMMT hat die heute im Exil lebende Schriftstellerin Jegana Daschabbarowa ein Buch geschrieben, das im Getöse des Bücherherbstes untergehen könnte – und das es verdient, von Lesenden entdeckt zu werden.

Zugegeben, ich habe schon oft die Binsenweisheit benutzt (oder in Absprache gestellt), dass das Leben die besten Geschichten schreibt. Beides bleibt mir, während ich nun diese Einleitung zu einem Interview schreibe, im Hals stecken.

1992 wurde Jegana Dschabbarowa als Tochter einer aserbaidschanischen Familie im russischen Jekaterinburg geboren. Anfang 2024 musste die Dichterin, Essayistin und Wissenschaftlerin ihre Heimat verlassen – „mitten in der Nacht mit nur einer Tasche voller Habseligkeiten“, wie sie in einem Interview mit dem Zsolnay-Verlag sagt: „Ich hätte mir nie vorstellen können, dass sich eine Erfahrung, über die ich in den Biografien von Schriftsteller:innen des 20. Jahrhunderts gelesen hatte, nicht nur wiederholen, sondern sich auch in meinem eigenen Leben abspielen würde.“

Ihre Flucht vor Cyberattacken, Todesdrohungen, Denunziationen und Schikanen führte Jegana nach Deutschland; 2025 ist ihr Roman DIE HÄNDE DER FRAUEN IN MEINER FAMILIE WAREN NICHT ZUM SCHREIBEN BESTIMMT in der Übersetzung von Maria Rajer auf Deutsch erschienen.

Es ist ein schmales Buch von gerade mal 139 Seiten, episodisch erzählt in sechs Kapiteln, die jeweils mit einem Körperteil überschrieben sind: Augenbrauen, Augen, Haare, Mund, Schultern, Hände, Zunge, Rücken, Beine, Hals, Bauch. So setzt sich der Körper einer Frau zusammen, die Geschichte eines Lebens – und eines Leidens. DIE HÄNDE DER FRAUEN IN MEINER FAMILIE WAREN NICHT ZUM SCHREIBEN BESTIMMT ist ein eindringliches Leseerlebnis, so intim, dass sich Superlative in der Beschreibung verbieten, und dabei von so allgemeingültiger Wahrheit, dass man es so schnell nicht vergessen wird.

Ich freue mich sehr, dass Jegana Dschabbarowa Zeit gefunden hat, mir drei Fragen zu beantworten.

Liebe Jegana, Dein Roman erzählt von weiblicher Unterdrückung, männlicher Gewalt und einer Krankheit, die einer Frau in mehrfacher Hinsicht die Stimme raubt. Es ist eine intensive Leseerfahrung – vielleicht auch eine, die Lesende überfordern kann?

Jegana Daschabbarowa: „Autofiktionale Geschichten, ganz besonders jene, in denen es um traumatische Erfahrungen geht, verlangen Lesenden immer etwas ab. Aber sollten wir darum aufhören, die Leben derjenigen zu zeigen, die im Schatten stehen? Ich glaube, Empathie erfordert immer Mut und Herz. Lesende können in dem Raum, der durch Kunst geschaffen wird, in dunkle Erfahrungen eintauchen, um ihn danach bereichert zu verlassen – nicht nur durch Schmerz und Gewalt, sondern auch durch Liebe, Poesie und Kultur.

Mein Roman erzählt im weitesten Sinne davon, was unser aller Erbe ist: die Aufgabe, Schönheit, Erinnerung und Tradition zu bewahren, sie aber von Gewalt und Gleichgültigkeit zu befreien. Lesende haben immer die Wahl, ob sie ein Buch lesen oder es lassen. Sich unwohl zu fühlen, mit den Erfahrungen eines anderen Menschen konfrontiert zu werden, ist manchmal notwendig, um das Herz zu schulen. Und deswegen können Bücher, die Empathie von uns verlangen, nicht immer angenehm sein.“

Dein Buch erzählt auch von Dystonie, einer Krankheit, bei der die Betroffenen die Kontrolle über ihren Körper verlieren; es gibt Szenen, in denen Du so eindringlich darüber schreibst, dass wir Lesenden eine Ahnung davon bekommen, wie es sich anfühlen mag. Wie erlebst Du es als Autorin, Deine Hauptfigur dem auszusetzen?

Jegana Daschabbarowa: „Eins der Ziele meines Buches ist es, den Erfahrungen einer Person mit einer chronischen neurologischen Erkrankung Raum zu geben. Auch heute noch sind wir Betroffenen mit Diskriminierung und Aberglauben konfrontiert, und damit, dass Menschen wegsehen wollen – als wäre diese Krankheit ansteckend.

Indem ich Lesende einlade, mit der Heldin einen ‚dystonischen Sturm‘ zu durchleben, möchte ich zeigen, dass ein gesunder, funktionierender Körper ein Privileg ist. Krankheit sucht sich ihre Opfer nicht aus, daher müssen wir lernen, uns nicht voneinander abzuwenden, sondern zu überdenken, wie wir mit Körperlichkeit umgehen. Über Krankheit zu schreiben ist ein geteilter Moment von Empathie. Es ist unmöglich, körperliche Empfindungen und Schmerzen in ihrer Gesamtheit zu vermitteln. Aber ich möchte zeigen, dass Literatur ein Raum ist, in dem unterschiedliche Körper und Erfahrungen nebeneinander existieren können.“

Du beschreibst in Deinem Buch, dass Menschen, die verschiedene Sprachen sprechen – in diesem Fall Russisch in der Schule, Aserbaidschanisch zuhause, wo auch türkische Fernsehserien laufen – immer Worte haben, die sie nicht übersetzen, weil diese den Schlüssel zu ihrer Familiengeschichte in sich bergen. Du bist gerade dabei, Deutsch zu lernen: Gibt es bereits ein Wort, das eine zentrale Bedeutung für Dich hat?

Jegana Daschabbarowa: „Es ist mir unangenehm, dass mein Deutsch noch nicht gut genug für ein richtiges Gespräch ist, aber ich hoffe, dass sich das im nächsten Jahr ändern wird. Natürlich träume ich davon, die Sprache so gut zu beherrschen, dass ich Gedichte darin lesen kann. Im Moment ist mein Wortschatz noch ziemlich begrenzt, aber ich würde wahrscheinlich Heimweh wählen. Ich liebe es, wie ein so kurzes Wort einen so komplexen emotionalen Zustand ausdrücken kann – eine Sehnsucht, die sowohl zärtlich als auch schmerzhaft ist und gleichzeitig das Gefühl von Zugehörigkeit und Verlust in sich trägt.“

***

Ich habe dieses Buch nicht gekauft, sondern als Rezensionsexemplar vom Verlag erhalten. Bei meinem Interview (und auch der Rezension, die ich hier bereits veröffentlicht habe) handelt es sich trotzdem nicht um eine beauftragte oder bezahlte Werbung: Es gibt lediglich mein Interesse und meine subjektive und unbeeinflusste Meinung wieder.

Jegana Dschabbarowa: DIE HÄNDE DER FRAUEN IN MEINER FAMILIE WAREN NICHT ZUM SCHREIBEN BESTIMMT. Aus dem Russischen von Maria Rajer. Zsolnay, 2025.

Schreibe einen Kommentar